新闻动态

密码技术与客户业务场景高度融合,为Fintech、IoT保驾护航

数据安全法在物联网场景中的实践

发布时间:

2021-06-29 11:35

导读

自2005年开始实施《中华人民共和国电子签名法》以来,相继实施了《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国密码法》,我国信息技术和网络安全相关法律不断健全。2021年6月10日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国数据安全法》。

01数据安全立法让物联网数据安全不容忽视

2021年9月1日起正式施行的《数据安全法》明确数据应分类分级保护,国家建立数据安全审查制度,国家建立集中统一、高效权威的数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制,依法实施出口管制,建立应急响应机制和贸易措施。明确数据处理各方义务,执法调取数据执行严格批准手续,推进政务数据安全与开放,加大数据安全违法处罚力度。

近年来 IoT 发展迅猛,硬件智能化已是不可阻挡的趋势,智能物联设备将是数据的重要载体。根据《2020移动经济(GSMA)》报告显示,2019年全球物联网总连接数达到120亿元,预计到2025年,全球物联总规模将达到246亿。我国物联网连接数全球占比30%,2019年我国的物联网连接数36.3亿,到2025年预计我国物理网连接数将达到80亿。上百亿智能物联设备,每天将产生超过数千亿条的数据,这些数据必将包含大量个人、企业和国家的重要数据,如何保护基于物联网的数据安全,符合“数据安全法”对数据安全的要求,将是未来企业和政府部门面临的重要问题。

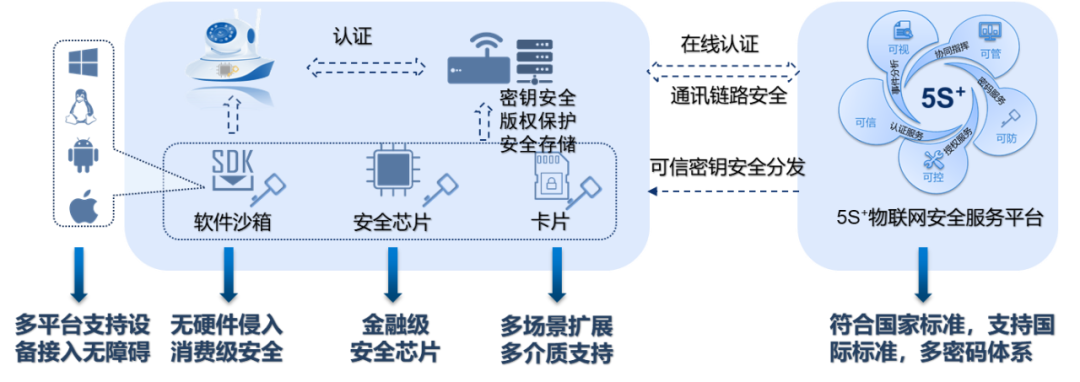

02安御道合融合法规独创物联网数据安全保障服务体系

物联网数据安全保障服务体系是安御道合基于密码技术,在多年物联网安全实践基础上,提出的针对万物互联时代的数据安全防护解决方案。体系包括密钥管理、设备管理、可信接入、指令保护、密码服务、身份认证、安全管理等功能,重点解决IoT环境中感知端、传输层、平台层及应用层的数据从产生、传输、存储、加工、使用、销毁的全生命周期的安全问题。

体系融合制度、标准、规范以及运维、审计、评测等相关数据安全运营的需要,实现参与交互的实体身份可信、连接交互可控、数据传输及使用威胁可防、预警与处置可管、物联网数据安全运营可视,全面支撑数据安全法所提及的数据安全保障、数据安全应用、数据安全制度、数据安全定责所提及的技术点和要求。

整套体系基于智能物联设备,定义数据的分级分类管理,为数据治理和安全监管提供基础支撑;通过密钥的全生命周期管理和认证可有效为设备终端/应用/用户/API建立可信身份,为数据安全的问责、身份确认、审计溯源提供完整性、不可抵赖性保障;借助可信接入实现访问控制、安全检查、日志审计及分级保护;指令保护与密码服务为通讯数据和存储数据防泄漏、隐私保护和安全交换分发提供安全保障;事件管理与协同指挥为物联网数据安全运营提供问题预警、事件分析、审计溯源、问题上报及运营指挥提供落地支撑。通过本平台实施可全面提升物联网数据安全的安全落地及合规。

03物联网数据安全保障服务体系核心关键技术

芯片一体化技术

物联网数据安全保障服务体系紧密集成国产密码算法,将密码能力内置到物联网络的各个层面,而物联终端是物联网数据安全最难的环节。物联网设备具有低功耗、低时延、高速度的特点,终端类型多、OS种类多、智能模组多,这就为密码能力的植入带来了极大的挑战。安御道合物联网数据安全保障体系突破技术限制,独创芯片一体化思路,通过软芯片理念,构建密码安全沙箱,与硬件芯片封装成统一解决方案、以芯片和软件两种形态提供内置安全能力,从而实现万物互联世界的可信身份建立,物联指令芯片保护,物联数据芯片保障。在系统服务接口方面通过访问控制模块定义系统标识,用户身份通过多模态生物识别及多因素认证来确保身份的真实可信,不被冒用,生物识别数据和多因素因子采用密码技术进行加密保护。在实现安全认证、数据保护的同时还保证了用户隐私数据的安全。

轻量化应用技术

采用专利级密钥分发和使用逻辑,实现设备注册、设备激活、设备位置及运行环境的安全监测、网络准入、终端漏洞管理、终端固件升级、终端应用管理、密钥分发、密钥使用等全生命周期的管理。提供多密钥体系、多算法、多模式及多层密钥防护的支持,满足不同终端的应用需求,轻量化应用,满足低延,高速度的终端需求。

借助安全芯片/安全SDK为各智能设备的安全防护赋能,提供点对点的加密、完整性校验、随机数、通讯规范等功能,实现端到端的通讯保护,规避信息泄露、内容被篡改、重放及垃圾信息攻击的风险。

原生可信计算环境

数据安全法中明确提出审计溯源、问题预警、应急处置、事件上报等数据安全运营层面的要求,针对物联网中设备、接口、用户及应用一但发生身份冒用、非法接入、越权操作、数据泄露等高风险问题却浑然不知,此种威胁将为物联网数据安全防护带来巨大挑战。安御道合通过融合物联场景的安全实践,沉淀一套物联网安全方案,在物联设备内置的安全芯片,实现运行环境安全防护,能够对所发生的威胁预警,进行人机协同的可视化流程驱动的安全事件分析处置及协同指挥,实现信息安全防护效果可度量。

内置芯片专用的密钥安全存储区,密钥数据只可写入,不能以任何方式从安全芯片读出,提供国密级安全保障能力,建立可信身份及连接,避免非法接入或越权操作,为数据安全的审计溯源确立身份、保证数据完整性、真实性及不可抵赖。